“最后一棒”概念股

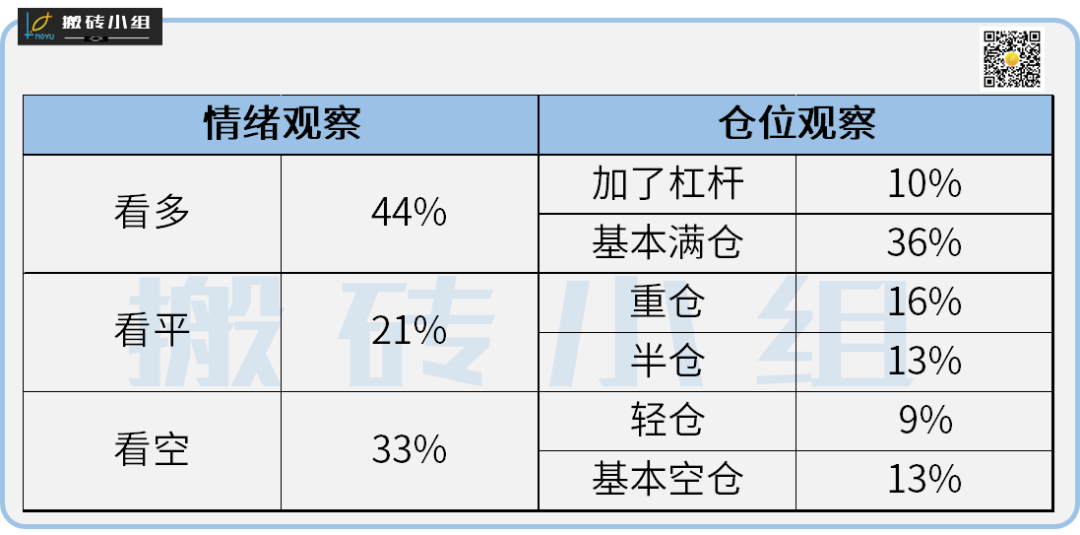

今天在朋友圈看到卖方小伙伴吐槽,“每个板块都有一个行情终结者,就是炒到他就是尾声。以前新能源里的燃料电池,通讯里面的烽火?今年有个股票,顺网科技,炒得到他整个科技股都会崩,我深有体会。其他板块有没有什么补充,我要作为宝贵经验记下来!”

这条朋友圈下面有很多机构小伙伴留言,说“经验十分宝贵,教训特别深刻,指标特别神奇”。小组也想到了这些年自己积累的一些“最后一棒”概念股。两年前大同煤业一涨停,全市场所有热点都应声回落,从此大同煤业就进了我的情绪指标库。

更早一些在公募的时候,大家交流比较多的是定海神针中国石油和大秦铁路。当行情轮到这几个出现冲涨停的时候,基本补涨就到了尾声。这一波科技股,有几个不温不火的小票,忽然加速开始连续涨停,心里暗想,补涨已经到了这个角落,恐怕行情有点悬,然后就有了最近持续吃面,真的是笑不出来了。。

本着吃一堑长一智,治病救人,救死扶伤的原则,大家还有什么神奇的最后一棒概念股,请大家在评论区积极分享下~

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

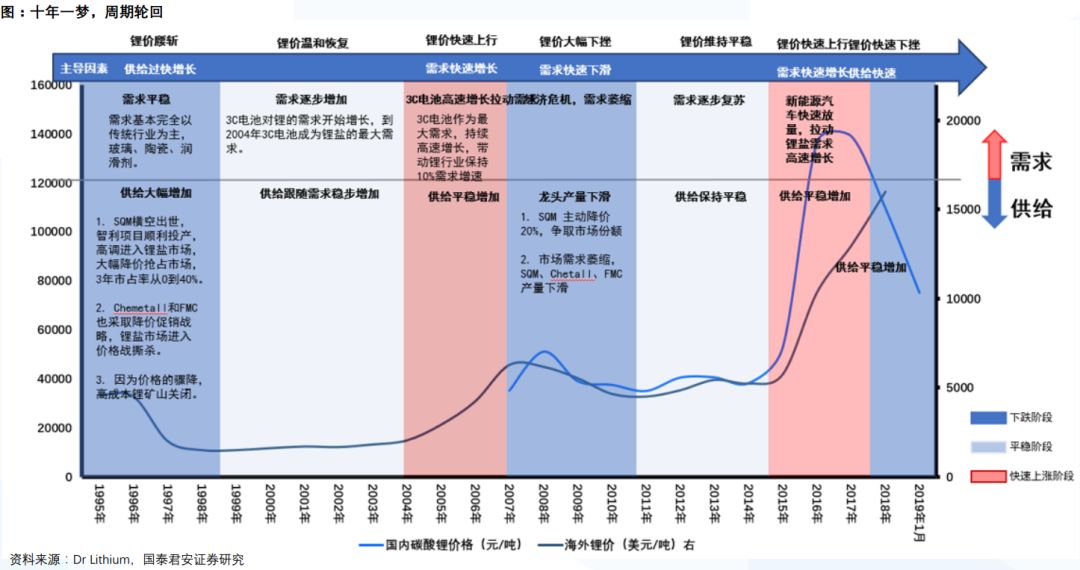

这个行业在2017年是大热的行业,但是这两年持续深跌,很多股票都腰斩了。

有人觉得,锂的价格在经过长时间的下跌后,已经到达了部分企业的生产成本线,下方有成本线作为支撑,锂的价格进入了底部中枢,未来有望触底反弹。

这种想法的背后隐藏了一种对于商品定价模式的理解:商品价格=生产成本+利润,如果跌破了生产成本,就要反弹,这种思维存在一定的认知误区,尤其是应用在周期品的定价上。

为什么是误区呢?小组的一个小伙伴举了一个生动的例子,房子,按照成本+利润的模式,那么把钱贷给房地产商应该稳赚不赔,但是在现实中显然不是这样的,亏本大甩卖的事情在这两年发生了太多次。

生产成本里面又可以分为固定成本和可变成本两部分。可变成本是每多生产一个产品需要的投入,而固定成本是之前就已经投入的资金,当产品的价格跌到平均总成本之下,同时又在可变成本之上时,这时保持生产会亏损,但是不生产也许亏得更多,因为固定成本很难通过其他方式回收,所以企业一般会继续生产。

企业之间也会有自己的竞争策略,用动态的视角来看产品定价,企业可以通过低价竞争挤出其他高成本的同行,先追求行业的垄断地位,然后再获取更高的利润,这两年流行的各种补贴,其实就是这样的一个竟争逻辑。

所以周期品价格的研究并没有那么简单,还是要回到供给-需求研究和产业趋势变迁上来,以锂为例。

在供给方面,锂原材料供给主要来自盐湖和锂矿山,其中成熟的盐湖主要分布在南美锂三角和中国,成熟锂矿分布在西澳。锂盐的供给相对集中,全球前五大厂商占据了70%的市场份额,其中包括了中国天齐锂业和赣锋锂业。因为相互竞争的原因,全球总体的供给产能仍旧在扩张当中。

在需求端,20多年前锂盐的需求以传统需求为主,包括玻璃、陶瓷、润滑剂等行业,在进入21世纪后,数码产品逐渐兴起,3C电池成为了锂盐的最大需求;到了2015年后,新能源汽车行业的快速发展,拉动锂盐需求快速增长,也造就前几年的那一波行情。从这个过程中,我们会发现,需求端的变动十分剧烈,如何去判断产业变迁的趋势才是关键。